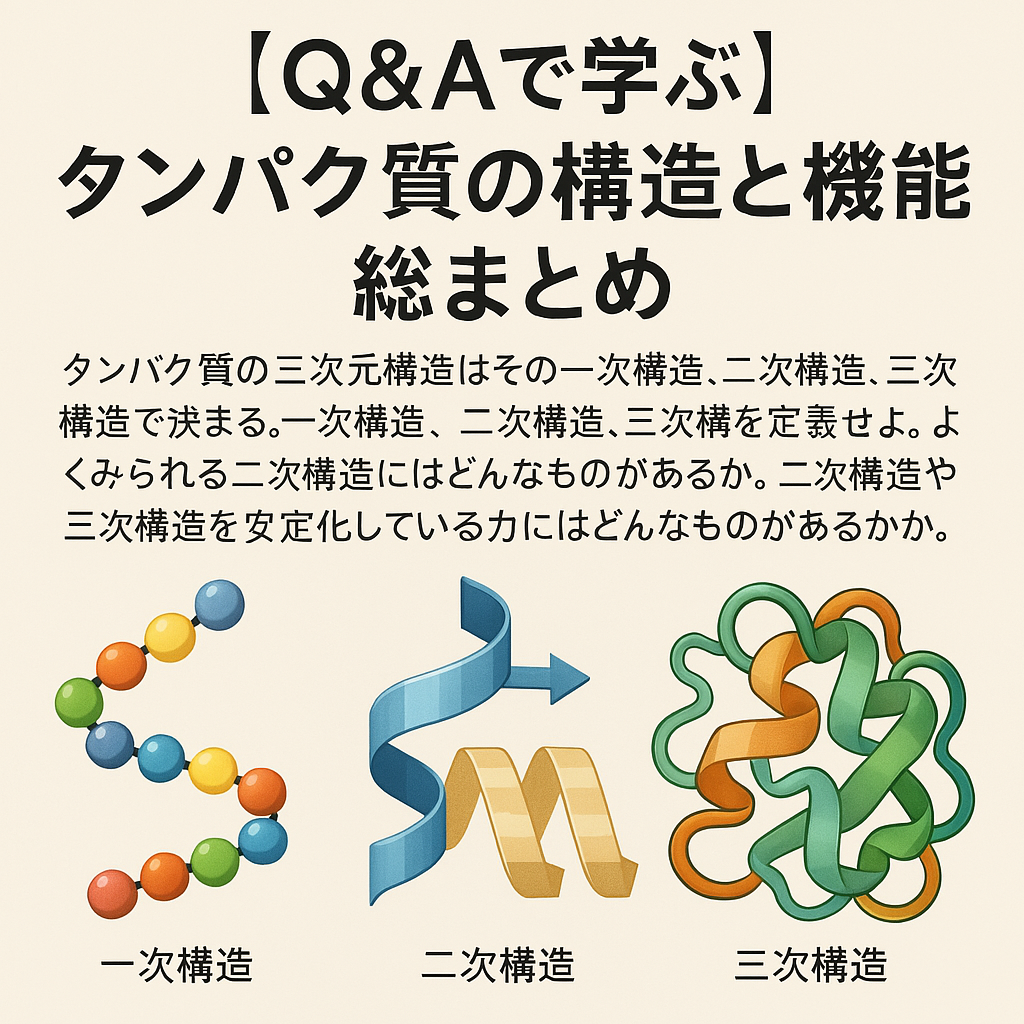

- タンパク質の三次元構造はその一次構造,二次構造,三次構造で決まる。一次構造,二次構造,三次構造を定義せよ。よくみられる二次構造にはどんなものがあるか。二次構造や三次構造を安定化している力にはどんなものがあるか。

- タンパク質の正確な折りたたみはその生物活性に必須である。この折りたたみ過程における、分子シャペロンやシャペロニンの役割について解説せよ.

- 酵素は化学反応を触媒する。酵素は反応速度をどうやって上昇させるか。酵素の活性部位は何によって構成されているか。酵素反応のKmと Vmaxとは何か。酵素✕に対して、基質AのKmは0.4mM,基質BのKiは0.01mMである。どちらの基質が酵素に高い親和性を示すか。

- モータータンパク質は化学的なエネルギーを機械的な力に変換する。モータータンパク質に特徴的な性質を三つ述べよ。

- タンパク質は細胞内で分解される。ユビキチンとは何か。あるタンパク質を分解経路に向ける標識づけで、ユビキチンが果たす役割は何か。タンパク質分解においてプロテアソームが果たす役割は何か。がん治療の化学療法にプロテアソーム阻害剤は役立つだろうか。

- タンパク質の機能はさまざまな形で調節される。協同性とは何か。この協同性はどのようにしてタンパク質の機能に影響を与えるか。また,タンパク質のリン酸化や脱リン酸で、タンパク質機能はどのように調節されるか。

- 質量の違いを使ってタンパク質を分離する方法はいくつもある。こうした方法のうち、遠心法とゲル電気泳動法について述べよ.血中タンパク質トランスフェリン(質量76kDa)とリゾチーム(質量 15 kDa)は,ゾーン沈降速度法あるいはSDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動法で分離できる。遠心中に、どちらのタンパク質が速く沈殿するか。電気泳動ではどちらが速く移動するか.

タンパク質の三次元構造はその一次構造,二次構造,三次構造で決まる。一次構造,二次構造,三次構造を定義せよ。よくみられる二次構造にはどんなものがあるか。二次構造や三次構造を安定化している力にはどんなものがあるか。

一次構造、二次構造、三次構造の定義

- 一次構造

タンパク質の一次構造とは、アミノ酸が直線状に並んだ「アミノ酸配列」のことです。アミノ酸がペプチド結合でつながった順番が一次構造を決めます。 - 二次構造

二次構造は、一次構造のアミノ酸配列が部分的に規則正しく折りたたまれてできる立体構造です。主に水素結合によって安定化されます。 - 三次構造

三次構造は、二次構造がさらに折りたたまれてできる、タンパク質全体の立体的な形(空間配置)を指します。これによってタンパク質の機能が決まります。

よくみられる二次構造

代表的な二次構造には次のようなものがあります。

- α(アルファ)ヘリックス

右巻きのらせん構造で、アミノ酸主鎖同士の水素結合によって安定化されています。 - β(ベータ)シート

シート状(板状)に並んだ構造で、隣り合うペプチド鎖同士が水素結合でつながっています。平行型と逆平行型があります。 - βターン

ポリペプチド鎖が急激に方向転換するときに形成される短い構造です。

二次構造や三次構造を安定化している力

- 水素結合

二次構造(αヘリックスやβシート)の主な安定化要因です。 - 疎水性相互作用

三次構造の形成に重要で、疎水性アミノ酸が内部に集まることで構造が安定します。 - イオン結合(塩橋)

正負の電荷を持つアミノ酸側鎖同士の静電的な引力です。 - ジスルフィド結合

システイン残基同士の-S-S-結合で、三次構造を強固にします。 - ファンデルワールス力

分子間の弱い引力で、分子が密接に詰まることで安定化します。

これらの構造や安定化要因を理解することで、タンパク質の機能や性質をより深く学ぶことができます。

タンパク質の正確な折りたたみはその生物活性に必須である。この折りたたみ過程における、分子シャペロンやシャペロニンの役割について解説せよ.

分子シャペロンの役割

- 分子シャペロンは、他のタンパク質が正しい三次元構造(折りたたみ)を獲得するのを助けるタンパク質の総称です。

- タンパク質は細胞内で合成された直後や、熱やストレスによって変性した際に、誤った折りたたみや凝集を起こしやすくなります。分子シャペロンはこうした状態のタンパク質に結合し、正しい構造に戻るのを助けます。

- シャペロン自身は最終的な構造の一部にはならず、折りたたみが完了すると離れます。

- 代表的な分子シャペロンにはHsp70、Hsp90などがあり、これらはATPのエネルギーを使ってタンパク質の折りたたみや修復をサポートします。

シャペロニンの役割

- シャペロニンは分子シャペロンの一種で、特に複雑なタンパク質の折りたたみを助ける大型のタンパク質複合体です。

- 代表例は大腸菌のGroELとGroESで、これらは「かご状」の構造を持ち、未完成のタンパク質を内部に取り込み、外部と隔離された空間で安全に折りたたみを進行させます。

- シャペロニンはATPのエネルギーを利用して、タンパク質の折りたたみサイクルを制御します。内部に取り込まれたタンパク質は、他の分子との不要な結合や凝集を防がれ、正しい立体構造を獲得しやすくなります。

まとめ

- 分子シャペロンとシャペロニンは、タンパク質が機能を発揮するために不可欠な正しい折りたたみをサポートする重要な役割を担っています。

- これらが正常に働かないと、タンパク質の凝集や変性が起こり、細胞機能の障害やさまざまな病気の原因となることがあります。

ポイント

- 分子シャペロン:タンパク質の折りたたみや修復をサポートし、凝集を防ぐ。

- シャペロニン:かご状構造でタンパク質を保護し、効率的な折りたたみを促進する。

- いずれもATPを使ってエネルギーを供給し、折りたたみ過程を制御する。

このように、分子シャペロンやシャペロニンは細胞内でのタンパク質品質管理の中心的存在です

酵素は化学反応を触媒する。酵素は反応速度をどうやって上昇させるか。酵素の活性部位は何によって構成されているか。酵素反応のKmと Vmaxとは何か。酵素✕に対して、基質AのKmは0.4mM,基質BのKiは0.01mMである。どちらの基質が酵素に高い親和性を示すか。

酵素は反応速度をどうやって上昇させるか

- 酵素は、化学反応の「活性化エネルギー」を低下させることで、反応速度を大きく上昇させます。

- 基質(反応する物質)が酵素の「活性部位」に結合し、酵素-基質複合体を形成することで、反応が進みやすい状態(遷移状態)を安定化させます。

- これにより、通常は進みにくい反応も、体温程度の穏やかな条件で高速に進行します。

酵素の活性部位は何によって構成されているか

- 酵素の活性部位は、主にアミノ酸残基が特定の立体構造をとってできた「溝」や「ポケット」状の部分です。

- この活性部位には、基質と結合する「基質結合部位」と、実際に化学反応を進める「触媒部位」が含まれます。

- 活性部位のアミノ酸は、基質との水素結合や疎水結合、ファンデルワールス力などによって基質を認識し、特異的に結合します。

酵素反応のKmとVmaxとは何か

- Km(ミカエリス定数)

酵素反応速度が最大反応速度(Vmax)の半分になるときの基質濃度。Kmが小さいほど、酵素と基質の親和性が高いことを意味します。 - Vmax(最大反応速度)

酵素が基質で飽和したときに達する理論上の最大反応速度。すべての酵素分子が基質と結合している状態での反応速度です。

酵素✕に対して、基質AのKmは0.4mM,基質BのKiは0.01mMである。どちらの基質が酵素に高い親和性を示すか

- Kmは酵素と基質の親和性、Kiは酵素と阻害剤(基質Bが阻害剤の場合)の親和性を示します。

- 値が小さいほど、酵素と分子(基質や阻害剤)の結合が強い=親和性が高いことを意味します。

- この場合、基質AのKm(0.4mM)よりも基質BのKi(0.01mM)の方が値が小さいので、基質Bの方が酵素に対して高い親和性を示します。

まとめ

- 酵素は活性化エネルギーを下げて反応速度を上げる。

- 活性部位はアミノ酸残基からなり、基質結合部位と触媒部位がある。

- Kmは親和性の指標で値が小さいほど親和性が高い。Vmaxは最大反応速度。

- 親和性はKiやKmの値が小さい方が高い。したがって、基質B(Ki=0.01mM)が基質A(Km=0.4mM)より高い親和性を持つ。

モータータンパク質は化学的なエネルギーを機械的な力に変換する。モータータンパク質に特徴的な性質を三つ述べよ。

モータータンパク質に特徴的な三つの性質

- ATPの加水分解によるエネルギー変換

モータータンパク質は、ATP(アデノシン三リン酸)を加水分解することで得られる化学エネルギーを利用し、それを機械的な運動エネルギーに変換します。 - 細胞骨格上での方向性を持った運動

モータータンパク質は、アクチンフィラメントや微小管などの細胞骨格の上を、一方向に沿って移動します。たとえば、キネシンは微小管のプラス端へ、ダイニンはマイナス端へと進むなど、それぞれ特有の方向性を持っています。 - 細胞内の物質輸送や運動への関与

モータータンパク質は、細胞内で小胞やオルガネラ、タンパク質などを運搬する役割を持ちます。また、筋収縮や細胞分裂、細胞移動など、生命活動に不可欠なさまざまな運動現象にも関与しています。

これらの性質により、モータータンパク質は細胞の機能維持や生命活動にとって重要な役割を果たしています。

タンパク質は細胞内で分解される。ユビキチンとは何か。あるタンパク質を分解経路に向ける標識づけで、ユビキチンが果たす役割は何か。タンパク質分解においてプロテアソームが果たす役割は何か。がん治療の化学療法にプロテアソーム阻害剤は役立つだろうか。

ユビキチンとは何か

- ユビキチンは、76個のアミノ酸からなる小さなタンパク質で、真核生物に広く存在しています。名前の由来は「遍在する(ubiquitous)」から来ており、ほぼすべての真核生物で同じ配列を持っています。

- ユビキチンは他のタンパク質に結合して、そのタンパク質の運命や機能を調節する「翻訳後修飾因子」として働きます。

ユビキチンが果たす役割(標識づけ)

- ユビキチンは、分解すべきタンパク質に「目印」として付加されることで、そのタンパク質を分解経路(主にプロテアソーム)に誘導します。

- この過程を「ユビキチン化」と呼びます。ユビキチン分子が鎖状に連なってタンパク質に付加(ポリユビキチン化)されることで、特に分解シグナルとして強く働きます。

- ユビキチン化は、異常や不要になったタンパク質の除去だけでなく、細胞周期やシグナル伝達、DNA修復など多様な生命現象の調節にも関与しています。

プロテアソームが果たす役割

- プロテアソームは、ユビキチン化されたタンパク質を選択的に認識し、分解する巨大な酵素複合体です。

- ユビキチンが付加されたタンパク質はプロテアソームに運ばれ、プロテアソーム内部で短いペプチド断片にまで分解されます。これにより、細胞内のタンパク質の品質管理や恒常性維持が実現されます。

- プロテアソームは、不要・異常なタンパク質の分解だけでなく、細胞周期制御や免疫応答などにも不可欠です。

プロテアソーム阻害剤とがん治療

- プロテアソーム阻害剤は、プロテアソームの働きを止めることで、がん細胞内に不要なタンパク質を蓄積させ、細胞死(アポトーシス)を誘導します。

- がん細胞は正常細胞よりもタンパク質の生産や分解が活発なため、プロテアソーム阻害剤はがん細胞に特異的に強い効果を示すことが知られています。

- 実際に、ボルテゾミブ(商品名:ベルケイド)などのプロテアソーム阻害剤は、特に多発性骨髄腫などの血液がん治療薬として臨床で使用されています。

まとめ

- ユビキチンはタンパク質分解の標識として働き、プロテアソームはその標識を認識してタンパク質を分解します。

- プロテアソーム阻害剤は、がん細胞の生存を妨げる作用があり、がん治療に有効な化学療法薬として利用されています。

タンパク質の機能はさまざまな形で調節される。協同性とは何か。この協同性はどのようにしてタンパク質の機能に影響を与えるか。また,タンパク質のリン酸化や脱リン酸で、タンパク質機能はどのように調節されるか。

協同性とは何か

- **協同性(きょうどうせい)**とは、多量体タンパク質において、1つのサブユニット(部分構造)にリガンド(例:酸素や基質)が結合すると、他のサブユニットにもリガンドが結合しやすくなったり、逆に結合しにくくなったりする現象を指します。

- 代表的な例はヘモグロビンで、1つのサブユニットに酸素が結合すると、他のサブユニットも酸素を結合しやすくなります(正の協同性)。逆に、結合しにくくなる場合は負の協同性といいます。

協同性がタンパク質の機能に与える影響

- 協同性によって、タンパク質は環境や細胞内のシグナルに対して鋭敏に応答できるようになります。

- 例えば、ヘモグロビンは協同性のおかげで、酸素濃度が高い肺では効率よく酸素を取り込み、酸素濃度が低い組織では酸素を放出しやすくなります。

- このように、協同性はタンパク質の機能を「スイッチ」のように急激に変化させることができ、生命活動の制御に重要な役割を果たしています。

タンパク質のリン酸化や脱リン酸による機能調節

- リン酸化は、タンパク質の特定のアミノ酸(主にセリン、スレオニン、チロシン)の側鎖にリン酸基が付加される化学修飾です。脱リン酸化はその逆で、リン酸基が除去される反応です。

- これらの修飾は、タンパク質の立体構造や電荷、親水性・疎水性を変化させ、タンパク質の活性化や不活性化、細胞内での局在や他のタンパク質との結合性などを調節します。

- 具体的には、細胞内シグナル伝達や酵素活性の調節、細胞周期の制御、代謝経路の切り替えなど、多様な生理現象に関与しています。

- リン酸化と脱リン酸化は可逆的で、細胞が外部刺激や内部状態に応じて素早くタンパク質の機能を調節できる仕組みです。

まとめ

- 協同性は、タンパク質のサブユニット間で機能が連動し、全体の機能調節を鋭敏にする現象です。

- リン酸化や脱リン酸化は、タンパク質の化学的修飾によって機能をオン・オフしたり、活性や結合性を変えたりする重要な調節機構です。

質量の違いを使ってタンパク質を分離する方法はいくつもある。こうした方法のうち、遠心法とゲル電気泳動法について述べよ.血中タンパク質トランスフェリン(質量76kDa)とリゾチーム(質量 15 kDa)は,ゾーン沈降速度法あるいはSDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動法で分離できる。遠心中に、どちらのタンパク質が速く沈殿するか。電気泳動ではどちらが速く移動するか.

遠心法について

- 遠心法は、タンパク質などの粒子を遠心力によって分離する方法です。

- 「ゾーン沈降速度法」では、粒子の質量(分子量)や大きさ、密度の違いにより、遠心中の沈降速度が異なります。

- 一般に、質量が大きいタンパク質ほど速く沈降します。

ゲル電気泳動法について

- ゲル電気泳動法は、タンパク質をゲル中で電気的に移動させ、分子量や電荷の違いで分離する方法です。

- SDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動法(SDS-PAGE)では、タンパク質はSDSによって一様に負に帯電し、主に分子量の違いで分離されます。

- この方法では、分子量が小さいタンパク質ほどゲル内を速く移動します。

トランスフェリンとリゾチームの分離

| 方法 | 速く沈降・移動するタンパク質 | 理由 |

|---|---|---|

| ゾーン沈降速度法(遠心法) | トランスフェリン(76kDa) | 質量が大きいほど沈降速度が速いため |

| SDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動法 | リゾチーム(15kDa) | 分子量が小さいほどゲルを速く移動するため |

補足

- ゾーン沈降速度法では、トランスフェリン(76kDa)がリゾチーム(15kDa)よりも速く沈殿します。

- SDS-PAGEでは、リゾチーム(15kDa)がトランスフェリン(76kDa)よりも速くゲルを移動します。

このように、分離法によって「速く分離されるタンパク質」が逆転することが重要なポイントです。分子量の違いを利用した分離法は、目的やサンプルに応じて使い分けられています。

クロマトグラフィーはタンパク質を分離する分析法である。ゲル過クロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィー,あるいはアフィニティークロマトグラフィーでタンパク質を分離する原理を解説せよ。

ゲル過クロマトグラフィー(ゲルろ過クロマトグラフィー、サイズ排除クロマトグラフィー)

- 分離原理

分子の「大きさ(分子サイズ)」の違いを利用して分離する方法です。カラム内には細かい孔が多数空いたビーズ状のゲルが充填されています。- **大きな分子**はゲルの孔に入りにくいため、ビーズの間をすり抜けて早くカラムを通過し、先に溶出します。

- **小さな分子**はゲルの孔に入り込みやすく、内部を通るため移動距離が長くなり、遅れて溶出します。

- 用途

タンパク質や高分子の分子量による分離や精製に用いられます。

イオン交換クロマトグラフィー

- 分離原理

タンパク質などの「電荷(イオン性)」の違いを利用して分離する方法です。カラム内には正または負の電荷を持つ官能基が固定されており、タンパク質の表面電荷と静電的に相互作用します。- **陽イオン交換クロマトグラフィー**では、負に帯電した固定相に正に帯電したタンパク質が結合します。

- **陰イオン交換クロマトグラフィー**では、正に帯電した固定相に負に帯電したタンパク質が結合します。

- 結合したタンパク質は、塩濃度やpHを変化させることで固定相から順次溶出させます。

- 用途

タンパク質、ペプチド、核酸など、電荷の違いを利用した分離や精製に広く使われます。

アフィニティークロマトグラフィー

- 分離原理

「特異的な結合(親和性)」を利用して分離する方法です。カラムの担体に特定のリガンド(基質、抗体、金属イオンなど)を固定化し、目的のタンパク質だけがこのリガンドと特異的に結合します。- 他のタンパク質は結合せずにカラムを通過します。

- 結合した目的タンパク質は、リガンドとの結合を競合する分子や塩濃度・pHの変化で溶出させます。

- 用途

酵素と基質、抗体と抗原、タグ付きタンパク質など、特定の分子間相互作用を利用した高い純度の分離・精製が可能です。

| 分離法 | 分離の原理 | 主な用途・特徴 |

|---|---|---|

| ゲル過クロマトグラフィー | 分子サイズの違い | 分子量による分離、タンパク質や高分子の精製 |

| イオン交換クロマトグラフィー | 電荷(イオン性)の違い | 電荷の違いによる分離、タンパク質・核酸の精製 |

| アフィニティークロマトグラフィー | 特異的な結合(親和性)の違い | 高純度の分離、酵素・抗体・タグ付きタンパク質の精製 |

タンパク質を検出するさまざまな方法が開発されている。タンパク質を標識し、検出するのに、放射性同位体やオートラジオグラフィーをどのように使うか。ウエスタンブロット法では、どのようにしてタンパク質を検出するか。

放射性同位体やオートラジオグラフィーによるタンパク質の標識と検出

- 放射性同位体での標識

タンパク質やその構成アミノ酸を、^35S(硫黄)、^32P(リン)、^3H(トリチウム)などの放射性同位体で標識します。たとえば、^35S-メチオニンや^35S-システインをタンパク質合成系に加えることで、合成されたタンパク質が放射性同位体を含むようになります。 - オートラジオグラフィーによる検出

放射性同位体で標識されたタンパク質を含むサンプルをゲル電気泳動などで分離した後、ゲルや膜をX線フィルムやイメージングプレートの上に重ねて一定時間保存します。放射線がフィルムを感光させることで、標識タンパク質の位置が黒いバンドやスポットとして可視化されます。 - 利用例

タンパク質の合成量の測定、転写因子のDNA結合解析(ゲルシフトアッセイ)、タンパク質の翻訳産物の確認など、さまざまな実験で利用されています。

ウエスタンブロット法によるタンパク質の検出

- 基本原理

ウエスタンブロット法は、タンパク質をSDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)で分離し、分離したタンパク質をメンブレン(PVDFやニトロセルロース膜)に転写します。 - 抗体による検出

転写したメンブレンを、目的タンパク質に特異的に結合する一次抗体で処理し、その後、一次抗体に結合する酵素標識や蛍光標識された二次抗体で検出します。 - 検出方法の種類

- 化学発光法:二次抗体に結合した酵素(例:HRP)が基質と反応して発光し、X線フィルムやCCDカメラで検出します。

- 蛍光法:蛍光色素で標識した抗体を使い、専用のイメージャーで検出します。

- 比色法:酵素反応により色が発生し、目視または分光光度計で検出します。

- 特徴

非常に高い特異性と感度で、複雑なサンプル中から目的のタンパク質だけを検出・定量することができます。

このように、放射性同位体標識とオートラジオグラフィーはタンパク質の追跡や定量に、ウエスタンブロット法は抗体を使った高感度なタンパク質検出に用いられています。

タンパク質の構造を決定するには物理的方法を使うことが多い.タンパク質の立体構造を決めるときに、どのようにX線結晶構造解析法やクライオ電子顕微鏡法,NMR 分光法を使うか。

X線結晶構造解析法

- 概要

タンパク質を高純度で精製し、結晶化します。得られた結晶にX線を照射すると、タンパク質分子の並びによってX線が回折します。この回折パターンを測定し、コンピュータで解析することで、タンパク質の電子密度分布を求め、そこから原子の位置を割り出して立体構造を決定します。 - 特徴

- 原子レベルの高い分解能で構造が分かる。

- 結晶化が必要であり、結晶化が難しいタンパク質には適用が困難な場合がある。

- 多くのタンパク質の構造データベース(PDB)はこの方法で得られている。

クライオ電子顕微鏡法(クライオEM)

- 概要

タンパク質溶液を急速に凍結し、極低温状態で電子顕微鏡による観察を行います。多数のタンパク質粒子の画像を撮影し、コンピュータで画像を重ね合わせて三次元構造を再構築します。 - 特徴

- 結晶化が不要で、溶液中や巨大な複合体、膜タンパク質の構造決定にも適している。

- 近年の技術進歩により、原子分解能に迫る高精度な構造解析が可能。

- タンパク質の動的な構造変化や複数の状態も可視化できる。

NMR分光法(核磁気共鳴分光法)

- 概要

タンパク質を溶液中で安定同位体(^13C, ^15Nなど)で標識し、強い磁場中でNMRスペクトルを測定します。得られたデータから原子間の距離や結合情報を解析し、三次元構造を計算します。 - 特徴

- 溶液中の状態でタンパク質の構造や動きを解析できる。

- 分子量が大きいタンパク質には適用が難しいが、最近は改良法も開発されている。

- 細胞内での構造解析(in-cell NMR)も可能になってきている。

まとめ表

| 手法 | 主な特徴・利点 | 主な制約 |

|---|---|---|

| X線結晶構造解析法 | 原子レベルの高分解能、広く利用されている | 結晶化が必要 |

| クライオ電子顕微鏡法 | 結晶化不要、大きな複合体や膜タンパク質も解析可能 | 装置が高価、データ解析に高度な技術 |

| NMR分光法 | 溶液中での構造・動態解析、小型タンパク質に適する | 分子量が大きいと解析困難 |

これらの物理的方法を使い分けることで、タンパク質のさまざまな立体構造情報が得られます。研究対象や目的に応じて最適な手法が選ばれています。

質量分析は、プロテオミクスにおける強力な武器である。質量分析装置に必要な四つの要素は何か。がん細胞では発現しているが正常細胞では発現していないタンパク質をみつけ出すのに、MALDI 法と二次元ポリアクリルアミドゲル電気泳動法(2D-PAGE)をどのように使うか。

質量分析装置に必要な四つの要素

- 試料導入部

分析したいサンプルを装置内に導入する部分です。 - イオン化部(イオン源)

試料中の分子をイオン(荷電粒子)に変換します。MALDI(マトリックス支援レーザー脱離イオン化)やESI(エレクトロスプレーイオン化)などの方法があります。 - 質量分析部(アナライザー)

イオン化された分子を質量(m/z値)ごとに分離します。四重極型(Q)、飛行時間型(TOF)などの方式があります。 - 検出部(検出器)

分離されたイオンを検出し、その強度や数を測定します。

がん細胞特異的タンパク質の検出におけるMALDI法と2D-PAGEの利用法

がん細胞で発現し、正常細胞では発現しないタンパク質を見つけるためには、以下のようにMALDI法と2D-PAGEを組み合わせて利用します。

1. 二次元ポリアクリルアミドゲル電気泳動法(2D-PAGE)

- 原理

タンパク質を「等電点(pI)」と「分子量(MW)」という2つの性質で分離します。- 第1次元:等電点電気泳動(IEF)でpIの違いによる分離

- 第2次元:SDS-PAGEで分子量の違いによる分離

- 手順

- がん細胞と正常細胞からタンパク質を抽出

- それぞれのサンプルを2D-PAGEで分離

- ゲル上に現れるタンパク質スポット(点)のパターンを比較

- がん細胞特有のスポット(正常細胞にはないスポット)を選択

2. MALDI法(マトリックス支援レーザー脱離イオン化法)

- 原理

ゲルから切り出したタンパク質スポットを酵素(例:トリプシン)で消化し、ペプチド断片に分解。その後、マトリックスと混合し、レーザー照射でイオン化して質量分析を行う。 - 手順

- 2D-PAGEで分離・検出したがん細胞特異的なスポットをゲルから切り出す

- タンパク質を酵素消化してペプチド断片にする

- MALDI-TOF質量分析装置でペプチドの質量を測定

- 得られた質量データ(ペプチドマスフィンガープリント)をデータベースと照合し、タンパク質を同定

3. 応用例

- 2D-PAGEにより、がん細胞と正常細胞で発現パターンが異なるタンパク質を視覚的に比較できます。

- MALDI法により、ゲル上の特定スポットのタンパク質を迅速かつ高感度に同定できます。

- この組み合わせにより、がん細胞で特異的に発現するタンパク質(バイオマーカー候補)を効率よく見つけ出すことが可能です。

まとめ

- 質量分析装置には「試料導入部」「イオン化部」「質量分析部」「検出部」の四つの要素が必要です。

- がん細胞特異的タンパク質の発見には、2D-PAGEでタンパク質を分離し、MALDI法でその同定を行う手法が有効です。これにより、がんの診断や治療標的となるタンパク質の探索が進められています。

問題文引用元:東京化学同人 分子細胞生物学 第6版

コメント